Références philosophiques

- L’allégorie de la caverne de Platon

- Platon, sur le lien entre l’amour et la philosophie

- Platon, le savoir comme croyance vraie et justifiée

- Le problème de la justification

- La tentation du scepticisme

- Comment prouver ce qui est réel ?

- Einstein et Infeld, sur l’idéal de la vérité objective

- Claude Bernard, sur la méthode expérimentale

- Bachelard, sur l’esprit scientifique

- Popper, sur la réfutabilité

- Pascal, le cœur et la raison

- Le pari de Pascal

- Nietzsche, sur la science et le désir de vérité

- Freud, sur l’inconscient et la science

Définitions et distinctions conceptuelles

La connaissance

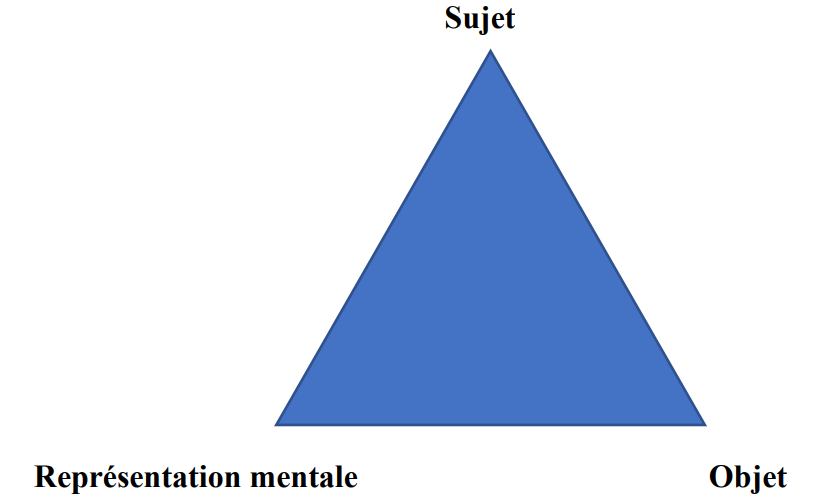

Sujet/Objet : Dans la connaissance, on distingue le sujet (celui qui connaît) de l’objet (la chose à connaître, ou la chose connue).

Objet : ce sur quoi porte la connaissance. Ce n’est pas nécessairement une chose concrète. La connaissance peut porter sur l’extérieur ou sur l’intérieur. Connaissance de soi ou connaissance de l’extérieur.

Il faut également introduire un troisième terme, qui est la représentation mentale ou ce que l’on appelle aussi le jugement : c’est l’idée que je forme dans mon esprit et dans le langage d’un objet. Connaitre un objet c’est toujours d’abord avoir une idée de cet objet. La connaissance désigne la représentation d’un objet.

Objectif/subjectif (relativement au jugement) : Un jugement objectif est un jugement qui porte sur l’objet lui-même et qui est en accord avec celui-ci. Pour que le jugement soit objectif, il faut une certaine distance entre le sujet de la connaissance et son objet, ainsi qu’une forme d’indifférence à l’égard de l’objet.

Ex : les murs sont jaunes, ce tableau est un tableau expressionniste.

Un jugement subjectif est un jugement qui exprime les préférences et les goûts personnels du sujet.

Ex : j’aime ce tableau, j’aime cette couleur.

Intuitif/Discursif : La connaissance peut être intuitive, lorsqu’il s’agit d’une saisie directe et immédiate de la réalité, ou discursive, lorsqu’elle passe par le raisonnement, les concepts, le langage.

La croyance et le savoir

Il faut distinguer le contenu de la pensée de l’adhésion subjective à ce contenu de pensée. La croyance désigne l’acte mental par lequel l’esprit adhère à un contenu de pensée.

Croyance : c’est une adhésion subjective à un contenu de pensée qui se caractérise par l’incertitude, l’absence ou le manque de justifications, l’influence des affects. Irrationnalité.

Par opposition, le savoir est un ensemble de connaissances justifiées et transmissibles, et qui sont tenues pour vraies et certaines. Rationnel.

Savoir/Connaissance : désigne la même réalité. Quand on prend le point de vue du contenu ; on parle de connaissance, quand on prend le point de vue du sujet qui affirme ; on parle de savoir.

Ex : La terre tourne autour du soleil est une connaissance.

Je sais que la terre tourne autour du soleil.

Connaissance/Connaissance scientifique : ensemble de connaissances organisées et obtenues de façon méthodique qui consiste à ramener les phénomènes observables à des lois et des régularités permettant de prédire l’avenir et d’agir sur le réel.

Remarque : Il existe différents types de croyance (opinion, conviction, hypothèse, foi) qui impose de nuancer cette opposition de départ entre le savoir et la croyance.

Les notions du programme en jeu : Science – Raison – Vérité – Religion

La raison

Raison au sens objectif : principe explicatif de l’existence des choses, réponse à la question du pourquoi : « raison d’être des choses » et des actions (motifs) : « avoir ses raisons ».

Raison Sens subjectif : faculté humaine 1/ au sens spéculatif de raisonner, c’est-à-dire d’enchaîner des propositions selon des règles logiques en vue d’établir une conclusion. 2/ au sens pratique de délibérer en vue de faire un choix, de procéder à un calcul des fins et des moyens.

Lumière naturelle : capacité de l’esprit humain à discerner le vrai, à le distinguer du faux, à connaître au moyen d’une simple inspection de l’esprit. (Descartes)

« Nous remarquerons qu’il est manifeste, par une lumière qui est naturellement en nos âmes, que le néant n’a aucune qualité ni propriétés qui lui soit affectées, et qu’où nous en apercevons quelques-unes il se doit trouver nécessairement une chose ou substance dont elles dépendent. »

Descartes, « Principes de la Philosophie«

Raisonnement déductif : Raisonnement logique par excellence, il part de propositions générales et va vers une conclusion concernant un fait en particulier. Ex Le Syllogisme (deux prémisses et une conclusion) : Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Donc Socrate est mortel.

Raisonnement inductif : A l’inverse, il part de plusieurs propositions particulières pour aller vers une conclusion générale. Ex : Le métal A se dilate au contact de la chaleur, le métal B se dilate au contact de la chaleur, le métal C se dilate au contact de la chaleur. à Tous les métaux se dilatent au contact de la chaleur.

Raisonnement hypothético-déductif : C’est le raisonnement scientifique par excellence utilisés dans les sciences expérimentales. Il s’agit de formuler des hypothèses et d’en déduire des conséquences testables en laboratoire.

La science et les sciences

La causalité : principe selon lequel tout phénomène déterminé a une cause déterminée, et les mêmes causes entraînant les mêmes effets.

Nature (Physis) : ensemble des choses qui obéissent aux lois mécaniques du mouvement et plus généralement tous les phénomènes soumis aux lois établies scientifiquement.

Différence expérience/expérimentation : l’expérience est un contact originaire et naïf avec la réalité extérieure, tandis que l’expérimentation est une expérience méthodiquement élaborée, construite et dirigée par des hypothèses à l’aide d’instruments de mesure et de calcul.

Expliquer/Comprendre : Étymologiquement, expliquer, c’est déplier. On associe souvent l’explication à une démarche analytique : décomposer un phénomène pour le rendre intelligible, alors qu’on associe plutôt la compréhension à une démarche synthétique globale. On associe aussi l’explication à la recherche des causes et la compréhension à la recherche des raisons, des motifs et du sens.

Étymologiquement, comprendre, c’est prendre avec. Comprendre est l’acte par lequel l’esprit s’approprie une connaissance. Comprendre, ce n’est pas simplement savoir, mais avoir assimilé la connaissance. La compréhension serait une démarche, d’ordre intuitif et synthétique, visant la recherche du sens global des phénomènes, qui serait à l’œuvre dans les sciences humaines, par opposition à l’explication à l’œuvre dans les sciences de la nature.

Connaissance scientifique : ensemble de connaissances obtenues de façon méthodique et organisées de façon systématique. Désigne une démarche qui consiste à ramener l’observation et l’expérience à des régularités, des lois.

Intuitif/Discursif : La connaissance peut être intuitive, lorsqu’il s’agit d’une saisie directe et immédiate de la réalité ou discursive, lorsqu’elle passe par le raisonnement, les concepts, le langage.

Ex : Les connaissances perceptives ou empiriques (celles que l’on tire de l’observation) sont intuitives. Autres connaissances intuitives : connaissance de soi

Ex : Les connaissances scientifiques sont discursives.

Intuitif/Discursif : La connaissance peut être intuitive, lorsqu’il s’agit d’une saisie directe et immédiate de la réalité ou discursive, lorsqu’elle passe par le raisonnement, les concepts, le langage.

Ex : Les connaissances perceptives ou empiriques (celles que l’on tire de l’observation) ou de l’introspection (connaissance de soi) sont intuitives. Les connaissances scientifiques sont discursives.

Distinction sciences naturelles/sciences humaines :

| Sciences naturelles | Sciences humaines | |

| Objet | Lois de la nature au sens de la physis : rapport constant entre deux phénomènes. | Réalité humaine dans toutes ses dimensions : sociologique, historique, psychologique, anthropologique etc. |

| But | Expliquer : dégager des lois rendant compte des phénomènes observés. Comment ? | Comprendre : saisir les raisons qui ont motivé un comportement, et ainsi le sens global de ce comportement. Pourquoi ? |

| Méthodes | Méthode expérimentale : démarche qui consiste à formuler des hypothèses à soumettre à un processus expérimental en vue de les valider ou de les infirmer. | Interprétation et/ou méthode expérimentale |

| Outil/Instruments | Mesure, calcul, raisonnements hypothético-déductifs, observation | + enquête, statistique, introspection, observation |

La vérité

Vérité-correspondance : adéquation ou accord entre un jugement et la réalité.

Vérité-cohérence : Un ensemble de jugements est cohérent lorsqu’ils ne se contredisent pas les uns les autres.

Pragmatisme : une théorie est vraie lorsqu’elle produit sur le réel l’effet escompté. Autrement, c’est vrai quand ça marche.

Inter subjectivisme : une théorie est vraie lorsqu’elle produit du consensus entre des individus rationnels.

Vérité-évidence (Descartes) : une pensée que je conçois avec clarté et distinction est une pensée vraie.

C’est (la vérité) la conception ferme qui naît d’un esprit sain et attentif des seules lumières de la raison… Ainsi chacun peut voir qu’il existe, qu’il pense, qu’un triangle est déterminé par trois lignes etc.

Descartes, « Règles pour la direction de l’esprit »

La croyance et la religion

Religion : religare, relier.

Sens commun : ensemble de croyances au travers lesquelles se vivent et s’énoncent les fois individuelles.

Religion positive : ensemble de croyances et de pratique institutionnalisées relatives au domaine du sacré et fixant les modes du rapport à/aux Dieux. (Judaïsme/Christianisme/Islam/Bouddhisme/Hindouisme etc.)

Religion naturelle : Epure les religions de tout ce qu’elles ont de distincts en elles et de particularisant pour ne garder que l’idée de Dieu en tant qu’elle se fonde soit sur la raison et la lumière naturelle soit sur la nature humaine. (C’est le Dieu des philosophes)

Croyance/Foi :

La croyance est une simple adhésion de l’esprit à un contenu de pensée. Et plus on a de raisons de croire, plus la croyance est forte.

La foi est une adhésion à un contenu de pensée dont la force subjective ne dépend pas de justifications objectives. En d’autres termes, la foi revient à croire fermement en quelque chose sans avoir besoin de raisons objectives ni de preuves rationnelles.

Les sources de la connaissance

L’empirisme : doctrine philosophique selon laquelle toutes nos connaissances sont tirées de l’expérience (contact concret du sujet de la connaissance avec le réel par la médiation des sens).

Le rationalisme : doctrine philosophique selon laquelle toutes nos connaissances proviennent de la raison (faculté de connaissance indépendante de l’expérience).